El Diario Infobae, en su edición digital, publicó este artículo firmado por Milton Del Moral.

El único sobreviviente de la lista de

Schindler en Argentina: su salvación

y la misión que le encomendó su madre

Faivel Wichter nació en Polonia el 25 de julio de 1926. Hoy, a los 96 años, vive como Francisco Wichter en el barrio porteño de Villa Crespo.

Nadie sabía que era el componente del plan altruista de un nazi arrepentido y propietario de una fábrica, hasta que Steven Spielberg estrenó

en

1993 la película “La lista de Schindler”. Cuándo y cómo le contó su historia a

su hijo y cuál fue el regalo para sus nietos y bisnietos

Una tarde cualquiera de 1993, Francisco le regaló la novela El arca de Schindler del escritor australiano Thomas Keneally a Enrique, su hijo. Se habían encontrado en la casa de Francisco en el barrio porteño de Villa Crespo, en un departamento ubicado sobre la calle Juan Ramírez de Velasco, entre Malabia y Scalabrini Ortiz. Enrique se había mudado a Bahía Blanca hace cinco años y estaba de viaje de trabajo en la ciudad de Buenos Aires. El hecho no tuvo preludio ni advertencia. Fue una sorpresa absoluta, un evento inesperado. El libro tenía algunos párrafos marcados, subrayados. “Estos fueron los lugares en los que estuve”, le dijo Francisco, sin exagerar su confesión.

Enrique solo le agradeció. Procuró no evidenciar su entusiasmo ni exponer su desborde emocional. En sus manos tenía, finalmente, las palabras que su papá nunca había querido hilvanar. El libro hablaba por él. El libro hablaba por muchos. Era una tarde de invierno en el cono sur del globo. Al norte, en el verano estadounidense, Steven Spielberg anunciaba el lanzamiento de su nueva película: La lista de Schindler, basada en la misma novela que Francisco le regaló a Enrique, se estrenó el 30 de noviembre de 1993 en Washington y en todas las salas de cine del país norteamericano el 15 de diciembre.

Francisco se sintió interpelado. Le había embargado una sensación de inestabilidad, de profunda sensibilidad. Los recuerdos se le aparecían intempestivamente. Revivió largas noches de insomnio. Tenía el cuero gastado y 68 años. Los mismos que hoy tiene Enrique. “Era su primera apertura a tratar el tema. Él sabía que se estaba rodando una película. Lo había leído en las noticias. Eso le movió algo dentro, empezó a abrirse, a mostrar sus sentimientos. Lo que iban a mostrar era prácticamente su propia historia de salvación”, cuenta su hijo.

Francisco no se había sumergido antes en su propio pasado. Había arribado al país en el invierno de julio de 1947 junto a Hinda Zelegraut, su flamante esposa: se habían casado el 20 de abril en Roma. Eran los únicos sobrevivientes de dos familias numerosas. En Argentina estaba Rosa Zytto, la tía de Francisco, y estaban las mismas vacas que encontraba dibujadas en las estampillas de las cartas que recibía. Él solo sabía que viajaba a un país grande y rico en tierras.

Dejó de ser Faivel. Ya había dejado de ser el condenado 105.262, por más que la tinta indeleble de su piel recuerde las siglas KL (Konzentrationslager o campo de concentración). Ya había dejado de ser también el trabajador 371 de la lista. Pasó a ser Francisco Wichter. Al llegar, nadie le hizo las preguntas que tampoco hubiese querido responder. Apeló al silencio como medicina cicatrizante. Se entregó al porvenir. Empezó a vivir su segunda vida a los veinte años. Los dos años que vivieron con su esposa en la Italia de posguerra contribuyeron a familiarizarse con el idioma. Se instalaron en un conventillo en Parque Patricios. Ella tenía conocimientos básicos de la industria textil. La contrataron de una fábrica en Ramos Mejía. Él, herencia de su padre zapatero, se dedicó a la sastrería. Cursó la transición de empleado a comerciante. En una época en la que proliferaban los negocios de cuero en la ciudad, abrió su local en la calle Uruguay al 300. Un nombre porque sí: Gacela Sport. Habían vivido ya en Villa del Parque y en La Paternal, antes de radicarse definitivamente en Villa Crespo. Había nacido, en el primer año de su segunda vida, Julio, su primer hijo. Había nacido, cinco años después, Enrique, su segundo hijo. Había muerto Julio a fines de 1979 a sus 31 años de un aneurisma cerebral. “Mi papá es una persona acostumbrada, históricamente, a las pérdidas trágicas”, reflexiona Enrique.

Enrique, preso de la curiosidad, a veces le preguntaba quién, cómo y qué había sido en su Polonia natal. Las respuestas eran evasivas, ambiguas, ligeras. La KL tatuada en el brazo era, según la explicación liviana de un padre a un hijo indiscreto, la huella de una guerra, las marcas de unos “campos”. Le decía campos, a secas. Había una animosidad tácita de no indagar, de no revolver. Naturalizó esa reserva. “Nunca me pareció extraño que no tuviera ni abuelos, ni tíos, ni primos. Era una cuestión normal”, expresa. Su marco familiar estaba compuesto por los familiares del esposo de Rosa, su tía. Su círculo íntimo se completaba con “los paisanos”: los otros sobrevivientes polacos. En esas reuniones, de lo único que no se hablaba era del pasado. El tabú era un denominador común.

“Yo creo que en mis padres existía el sentimiento de culpa, que es habitual en los sobrevivientes. En alguna medida y en distintas graduaciones, sentían culpa por estar vivos. Los dos habían sido los únicos sobrevivientes de dos grandes familias. Había, también, un sesgo, un grado de sospecha en quienes habían escapado con vida de los campos de concentración. Los sobrevivientes eran vistos de manera muy extraña por cierta parte de la comunidad”, argumenta.

Francisco ya se había jubilado, vivía con Hinda, tenía 68 años, la piel curtida, el cuero gastado y las cicatrices selladas cuando el diario y los noticieros promocionaron la nueva película de Steven Spielberg. Estaban hablando de él sin saberlo. Nadie, de hecho, lo sabía. Era el único de la lista de Oskar Schindler que vivía en Argentina, el número 371 de los cerca de mil doscientos judíos que el empresario alemán afiliado al nazismo salvó de la muerte al escribir en un hoja los nombres de los trabajadores que le resultaban “imprescindibles” para mantener operativa su fábrica de utensilios.

El jueves 24 de febrero de 1994 se estrenó en las salas argentinas el film ganador de siete premios de la Academia, entre ellos el Óscar por Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. Enrique no se perdió el estreno en un cine de Bahía Blanca. Francisco sí. No quiso ir. Se negó. Tardó un mes en procesar la decisión: una sensación mixta de reparo y excitación lo había asaltado. Tal vez necesitó más tiempo. La experiencia fue traumática: salía de la sala y volvía a entrar. No la disfrutó. No podía hacerlo. La película estaba basada en hechos reales para todos menos para mil doscientas personas: para Francisco estaba basada en hechos propios, era su historia de vida y de sobrevida.

No pudo dormir los días siguientes. Había quedado afectado. La primera sensación fue de inconformismo. Su primer análisis, casi visceral, fue crítico. No toleraba interpretaciones, detalles y singularidades parciales, edulcoradas, exageradas. El paso del tiempo hizo que el disgusto se transformara en gratitud. “La lista de Schindler es valiosa, antes que nada, porque se hizo: su sola existencia consiguió que un tema en el que casi nadie quiere pensar, del que la gente no quiere escuchar, se instalara en la sociedad. Tuvo críticas por eso, también. ‘Para qué insisten con lo mismo’, decían algunos, ‘ya todos sabemos lo que pasó’. Pues no es cierto. Yo, el detenido 105.262 KL, puedo asegurarles que no lo saben, que no se sabe lo que pasó”, escribió Francisco.

No fue lo único que escribió. La película fue un detonante, una epifanía. Francisco comprendió que era una voz autorizada en la materia. Así como Spielberg había creado una obra fundada en testigos y testimonios de sobrevivientes, él podía desplegar una visión precisa e íntima del Holocausto y de Oskar Schindler. Lo que no había hecho en 48 años -hablar de Faivel Wichter, su identidad hasta 1947-, lo hizo en 1993 después de ver la película. “Empecé a escribir poco a poco; quise lograr un testimonio veraz, amplio, mesurado, donde las palabras no fueran estridentes y mi memoria se esforzara por dar todos los detalles”, redactó en el prólogo de su libro, lanzado en 1998, escrito sin pausa durante ocho meses.

El libro se titula Undécimo mandamiento. El nombre tiene su raíz en 1939.

Faivel Wichter nace el 25 de julio de 1926 en Maski, un pueblo rural de Polonia. Su país es una nación joven, soberana e independiente de la ocupación rusa y austríaca desde 1918. Su familia judía se nutre de Jaim, un papá zapatero, de Faiga, una mamá ama de casa, y de cinco hermanos: Hanka, Rosa, Zlota, Sara y Elías. El primer día de septiembre de 1939 se suspende el inicio de clases de su colegio secundario: por entonces ya vivían en Markuszew. Un grupo de policías disfrazados atacan puestos fronterizos para justificar el inicio de las hostilidades, hay una invasión, las fuerzas de una nación avanzan sobre la capital de otra, se declara una guerra mundial, la segunda.

Faivel tiene trece años. Ya no podrá celebrar su Bar Mitzvá. Ocho días después del comienzo de la ocupación nazi, una noche de viernes, la ciudad de Kuruv es bombardeada. En Markuszew, a cinco kilómetros, el piso tiembla. La mañana del sábado deciden huir: hacen bien. Caminan diez kilómetros hasta Palikiie, un pueblo de campesinos donde su papá tenía clientela. Horas después, media Markuszev arde en llamas. Jaim se había quedado a cuidar la casa.

“Cuando terminó el ataque, mi mamá y yo fuimos a la ciudad, caminando a marcha rápida, muy angustiados, para ver cómo estaba mi padre y qué había quedado de lo nuestro. Gente destrozada gemía y sangraba en las calles. Cruzamos todo el pueblo en medio del fuego hasta llegar a la otra punta, donde estaba nuestra vivienda. No habían bombardeado esa zona; mi papá estaba sano y salvo”. Partieron en la madrugada del domingo con dos caballos alquilados: debían transportar algunos muebles. Hacen bien en irse definitivamente: el domingo a la tarde, la otra mitad de su pueblo fue atacado. Sólo quedaron en pie la iglesia, el edificio de la comuna y algunas construcciones de la periferia.

En Palikiie vive casi cuatro años. Una familia les da una casa para vivir a cambio de comida y trabajo. Faivel es su peón. Trabaja de sol a sol arreando vacas y cosechando. “En el campo, los judíos estábamos un poco más tranquilos, aunque el municipio del pueblo, la iglesia y la policía no perdían oportunidad de hostigarnos y colaborar con los ocupantes nazis. La comuna obligaba a los varones a realizar trabajos pesados y desagradables, los que ningún polaco quería hacer: enterrar desertores muertos, limpiar la ruta en invierno después de una nevada. Se hacía, por supuesto, sin paga. Era absolutamente obligatorio, no podía discutirse”.

En septiembre de 1943, a su padre lo asesina la policía polaca. Nadie de su familia entiende bien lo que pasa. Lo explica la coyuntura sociopolítica. El Tercer Reich empieza a desmoronarse. Se desenvuelve la precipitación del plan de exterminio nazi. La persecución a los judíos se acelera: el operativo “Judenrein”, la limpieza de judíos, procura borrar las pruebas del genocidio. Esa noche la pasan en silencio. Nadie llora y nadie habla. El miedo y el estupor lo dominan. “El humo sube al cielo y empiezo a ver a Polonia cada vez más gris. Luego de un tiempo, al igual que todos los judíos de la zona, recibimos la orden de abandonar nuestras casas y concentrarnos en la ciudad de Beelitz, en el centro del país. Es viernes, vísperas de Shabat, el séptimo día de la semana judía, el día sagrado. A la mañana siguiente empezamos a caminar. Tuvimos que dejar todo. Ni siquiera cerramos la casa. Mi último hogar en Polonia queda abierto para siempre”, escribirá en primera persona una nota publicada en Clarín ocho décadas después.

En Beelitz hay muchos nazis y mucha lluvia. El pueblo está acordonado. Se reúnen en la casa de un tío que tiene diez hijos y un nieto. La vivienda tiene un sótano donde guardan la cosecha. Reacondicionan ese depósito para ampliar su capacidad. Donde conservan tubérculos ahora deberá entrar gente. Hay lugar solo para diez personas. Pero son muchos más. En una reunión en la que solo hablan los adultos designan a los diez. Los beneficiados no son ni los más grandes ni los más pequeños: son los que tienen posibilidades reales de sobrevivir. Faivel tiene 17 años. Su hermana Hanka 15. “Escuché mi nombre. Hanka y yo estábamos entre los diez. Los elegidos bajamos al escondite. Es la última vez que veo a mi familia, a mi madre y a todos los demás. No tuvimos tiempo ni coraje para despedirnos. Esas miradas son imposibles de olvidar. Antes de bajar mi madre nos dice: ‘Los que sobrevivan no olviden contar lo que pasó con nosotros’”.

Pasan la noche en vela y en silencio: nadie esboza un razonamiento, nadie pregunta lo que todos intuyen. Lo que sucede sobre sus cabezas no concede segundas lecturas. Suenan ruidos de camiones que se detienen y vuelven a arrancar. Suenan golpes, gritos, insultos, pasos raudos, disparos que son ejecuciones. Al ruido escabroso le sigue un vacío sepulcral. Cuando emerge del sótano ya son las ocho y media de la noche. Habían entrado a las seis de la mañana. Ya no hay nadie en la casa. Ya no habrá nadie en la casa. Corren con sus dos primos y su hermana hasta el bosque, su nuevo escondite. “Pasamos tres días sin comer hasta que una familia nos da algo de grasa de chancho. Me acostumbro a tener hambre. Vagamos por los bosques hasta que nos damos cuenta que toda Polonia era una gran cárcel para los judíos. Nos perseguen los alemanes y los polacos que no eran judíos nos denuncian. Reciben un kilo de azúcar o un octavo de vodka por cada uno de nosotros”, relatará.

La intemperie en invierno es un presagio de muerte. Debe reingresar a la ciudad, atestada por oficiales alemanes. La sinagoga está abierta. Hay sobrevivientes refugiados: los nazis les permiten trabajar, dormir y comer. La comida -dice- parece agua. Percibe un propósito macabro en este rapto de humanidad. Son judíos, están agrupados, están hambrientos y están cansados. Adivina la trampa: es la preselección nazi de los útiles y los descartables. Le propone a su hermana escapar, pero ella ya no tiene fuerzas. De madrugada escucha los disparos de los fusiles. Es el último sobreviviente de la familia Wichter.

Huye pero no logra evadir la maquinaria de crueldad. Encadena campos de trabajo forzado: Poniatov, Budzin, Mieletz, Wieliczka, Plaszow, Gros-Rosen. En Plaszow, una noticia se propaga en forma de rumor: “Un empresario de Cracovia cierra su fábrica por el avance del frente ruso y pretende montar una de municiones en Checoslovaquia. Se llama Oskar Schindler. Como nosotros provenimos de Budzin, estamos catalogados como obreros metalúrgicos. Junto con los judíos que ya trabajan para él, estamos incluidos en la lista de gente que se iría para allá. Se habla muy bien de Oskar Schindler”, escribió.

Oskar Schindler había sido un espía del servicio de inteligencia alemán, afiliado al partido nazi, descubierto, encarcelado y condenado a muerte en julio de 1938. Lo salvó la firma de acuerdos de paz y la consecuente liberación de presos alemanes en Checoslovaquia. Su transición hacia el empresariado se completó tras la invasión nazi a Polonia. Compró una fábrica que había pertenecido a judíos declarados en bancarrota. En la planta de ollas enlozadas en Cracovia, denominada Emalia, trabajaban 300 judíos. El trabajo era arduo y la paga, inútil, fijada por ley. Pero circulaba el trascendido de que Schindler era un hombre noble que había defendido a la población judía.

Los operarios llegaban todas las mañanas desde el campo de concentración de Plaszow. Pero no siempre eran designados los mismos. Schindler protestó: adujo razones económicas en su reclamo. Argumentó que cambiar sistemáticamente la planta efectiva generaba que ningún trabajador lograra especializarse y que la producción se ralentizara. No era solo un empresario audaz, también presumía sus vínculos con el mercado negro. Tenía facultades de sobra para inducir decisiones de las tropas nazis. Logró un acuerdo: que los trabajadores durmieran en su fábrica.

Las tropas rusas se acercaban a Cracovia. Schindler decidió, entonces, mudar su fábrica. No solo la trasladó hacia Brünnlitz, en su Checoslovaquia natal, sino también la expandió: instaló una planta de fabricación de municiones para más de mil doscientos empleados. Faivel es uno de los 750 judíos elegidos del campo de concentración de Budzin para trabajar bajo las órdenes del empresario nazi. “En el otoño de 1944 ingreso a la fábrica como el trabajador número 371. Las condiciones del lugar son las mismas que las de todos los judíos en ese momento: trabajo forzado y sin pago alguno. Pero el comportamiento de Oskar Schindler y su mujer Emilie es humano. No tenemos nombre ni ropa propia pero se come bien, no se pasa hambre y hay buen trato. Siempre tenemos calefacción y agua caliente, incluso en las habitaciones colectivas donde dormimos”, relatará en un libro autobiográfico.

También dirá que la fábrica producía balas antitanque, que apenas cargaron un vagón de municiones que además regresó en devolución, que había más gente que puestos reales, que eran casi mil trescientos judíos para alimentar más las trescientas bocas de rusos y polacos que constituían la planta asalariada del campo y más la dieta diferentes de los guardias nazis, que toda la inversión provenía del dinero de los Schindler, y que “sus objetivos, claramente, se habían deslindado por completo del aspecto económico”.

El sol de primavera sale la mañana del 7 de mayo de 1945 en la que Oskar Schindler y su esposa Emilie aparecen en el patio subidos en un precario escenario. Es una atmósfera rara: van a anunciar algo. Piden que enciendan la radio. La radio emite una voz en inglés: es Winston Churchill y está anunciando la rendición del régimen nazi, el fin de la segunda guerra mundial. “Oskar nos agradece el esfuerzo que todos habíamos hecho para sostener su fábrica, nos informa que la cerraba y que, a partir de ese momento, cada uno de nosotros es libre. Atravesamos el portón de salida con emoción y miedo”.

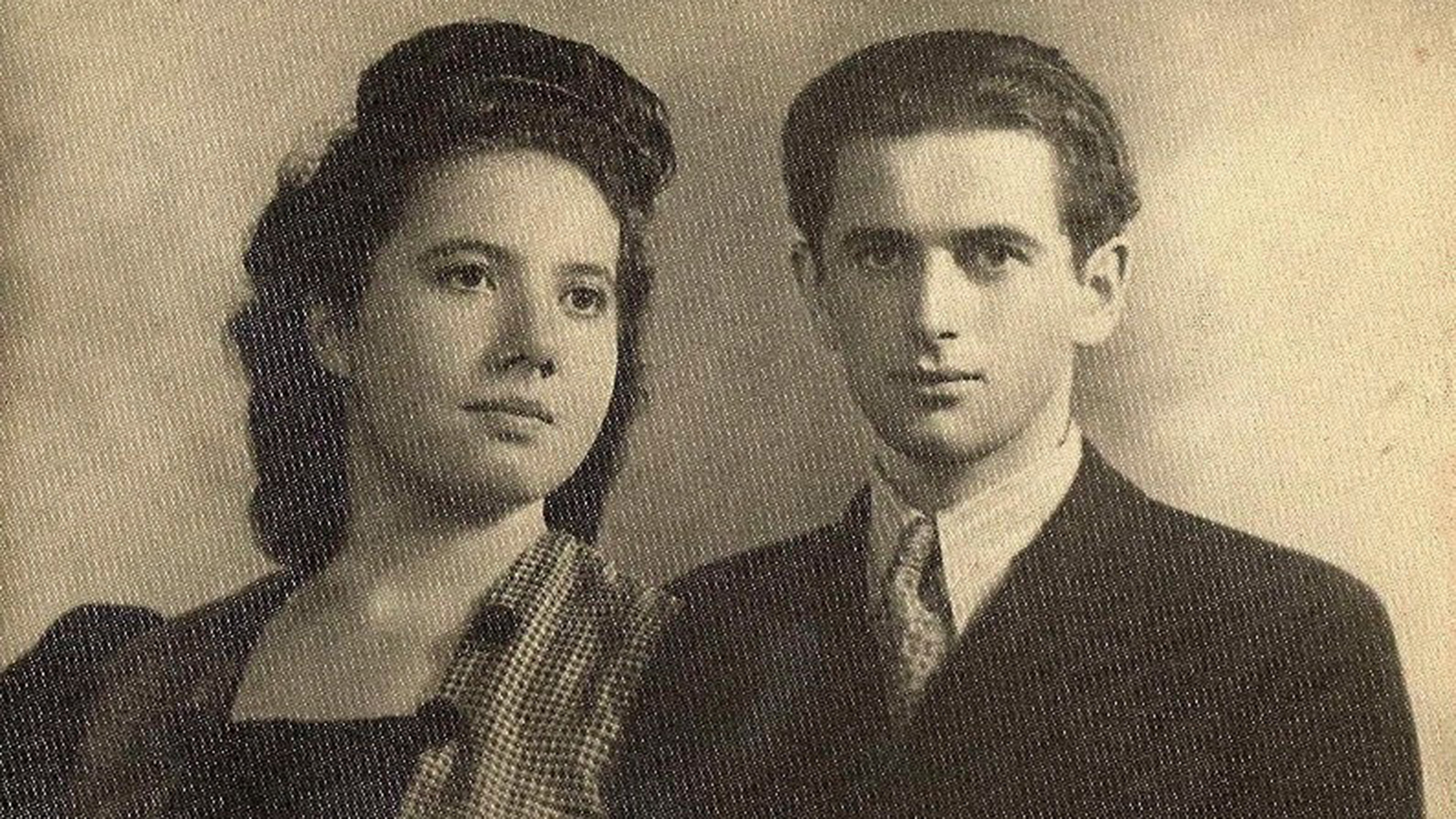

Una semana después se va de Brünnlitz. Su equipaje se reduce a tres metros de tela y una caja de hilo para coser. No tiene plata ni veinte años cumplidos cuando un tren lo deja en Cracovia. La organización judía Joint le regala cinco dólares y a un fotógrafo le pide que le saque una foto con su traje de prisionero. Su viaje concluye en Roma, donde conoce a Hinda, la artífice de su segunda vida, la que llevó a Buenos Aires, la que vive, a sus 96 años, desde un departamento del barrio porteño de Villa Crespo ubicado sobre la calle Juan Ramírez de Velasco, entre Malabia y Scalabrini Ortiz.

En esa casa, a su hijo le regaló el libro El arca de Schindler. En esa casa, a cada uno de sus cinco nietos y sus diez bisnietos les entregó una edición firmada de su autobiografía. En esa casa compartió su amistad con Emilie Schindler: celebraron Pésaj, comieron pescado y matzá. En esa casa dio entrevistas, se cambió para dar conferencias, visitar escuelas, enseñar su historia. Lo necesario para cumplir con el mandamiento -el undécimo- que le enseñó su madre antes de morir: “Los que sobrevivan no olviden contar lo que pasó con nosotros”.